Stuck at Why VS Losing the Why: The Great Balance

Menyeimbangkan Makna dan Perwujudannya

Mari kita cerita sedikit tentang “menjauh dari masjid”. Astaghfirullah.

Tapi sebelum itu lesgow cuap-cuap soal Golden Circle dulu.

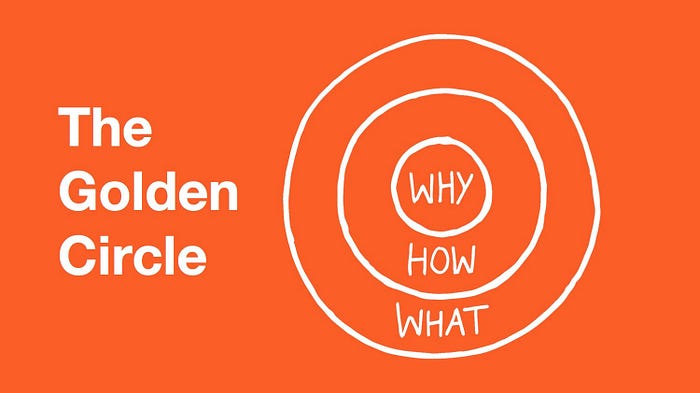

Kita semua barangkali sudah familiar dengan konsep Golden Circle Simon Sinek. Banyak organisasi yang tahu What: apa yang mereka lakukan. Beberapa organisasi tahu How: cara melakukan apa yang mereka lakukan — yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Namun sedikit organisasi yang tahu Why: mengapa mereka melakukan itu semua.

Menurut Sinek, sebuah Why atau alasan/purpose yang kuat — yang ditiupkan ke dalam semua sendi organisasi dan terasa di tiap tingkatannya — akan membuat organisasi lebih kompetitif, produktif, dan terasa bermakna. Banyak lah contoh dari fenomena ini: perusahaan macam Apple, Airbnb, dan Nike yang “menjual” sebuah purpose yang unik dan otomatis menarik talenta dan konsumen yang percaya dengan purpose tersebut.

Memulai dengan Why akan membuat How hingga What yang lebih unggul, juga kemungkinan lebih berkelanjutan karena ada motivasi yang kuat dibalik How dan What itu. Tentu saja karena kerangka Why-How-What ini dapat diterapkan pada tingkat individu juga, segala hal yang seseorang lakukan (How-What) akan terasa jauh lebih bermakna dan ringan dilakukan karena didasari sebuah tujuan (Why).

Very few people or companies can clearly articulate WHY they do WHAT they do. By WHY I mean your purpose, cause or belief — WHY does your company exist? WHY do you get out of bed every morning? And WHY should anyone care?

Stuck at Why

Aku bersyukur punya banyak mentor ultrakompeten dan ultra-experienced yang bisa kutanya bebas tentang segala macam per-gawe-an. Dan dalam keresahan terkait arah kegiatanku sejak pertengahan 2022, salah tiga dari sosok-sosok mentorku ini menganjurkan hal yang sama: jangan Stuck at Why.

Salah satu dari mereka amat vokal soal hal ini. Sebut saja ia “Mentor Jakarta”. Sang Mentor Jakarta adalah pekerja keras ber-expertise tinggi, terbukti dengan akselerasi karirnya dalam dunia korporat ibukota. Menariknya, waktu masih mahasiswa, ia tergolong sebagai aktivis kampus di berbagai wadah — dan waktu berbicara denganku ia malah seringnya me-roasting aktivis kampus.

Yap, aktivis. Mereka-mereka yang menggaung-gaungkan narasinya masing-masing (entah spiritual, sospol, sosmas, kemahasiswaan, etc.) dan rela mengorbankan waktu untuk mendorong misi mulianya.

Si mentor ini sudah khatam lah dengan macam-macam wadah itu. Tapi justru, yang dia lihat, para aktivis itu rata-rata cupu banget pascakampus wkawakwaka.

“Dikasih hal konkrit, bego dia.”

Sang Mentor Jakarta lalu membanding-bandingkan aktivis ini dengan mahasiswa yang membentuk jam terbang profesional sejak masih kuliah. Kelihatan lah ya trennya: mereka-mereka yang giat intern, ikut organisasi chapter-chapteran luar kampus, dan tenggelam dalam lomba.

Orang macam demikian tentu sangat biasa dengan berbagai macam studi kasus profesi dan memiliki skil yang cukup mumpuni: siap masuk industri dan bersinar menaiki tangga profesional.

Di lain sisi, kata Mentor Jakarta, para aktivis berapi-api dengan narasi tapi ketika dihadapkan dengan realita malah baru menyadari kenaifan mereka dan menciut. Lalu yang terjadi adalah goyah. Ekspektasi mereka turun ketika tak kunjung dapat kerjaan ideal dan akhirnya menetap di posisi mediocre yang tak punya daya dan upaya untuk mendorong narasi yang dulu ia gembor-gemborkan.

But on the other hand, dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang kerja demi bekerja saja — demi gaji dan hal material, demi pamor dan kebanggaan, demi statistik performa perusahaan — adalah dunia yang berputar tidak di atas roda Why yang mulia. Mahasiswa-mahasiswa “profesional” yang mulai dengan How-What saja (gak semuanya begini kok) mungkin memang melesat di awal, tapi apakah kita ingin dunia didorong tanpa didasari value mulia?

Komentar pedas mentorku mengingatkanku tentang ucapan salah seorang pemangku kepentingan besar negara yang pernah kutemui dulu. Sambil menatap mata aku langsung dengan penuh intensitas, beliau berpesan:

Dulu itu, satu tanda tangan saya bisa membuat orang sekaya-kayanya. Satu tanda tangan saya bisa membuat orang semelarat-melaratnya. Koridornya sangat sempit untuk satu keputusan, sangat sempit. Saya udah ga kaget lihat angka triliunan rupiah.

Keputusan itu tidak valueless. Kelak akan terisi posisi-posisi kritis yang butuh idealisme, butuh narasi, butuh Why yang benar. Kesimpulan yang kutarik adalah bahwa skill dan relevansi — How-What — itu penting. Tapi tujuan, nilai, dan idealisme — sebuah Why — akan membuat segalanya berarti.

Why itu sebuah hal yang super long term. Namun, butuh How & What yang kuat untuk mengantarkan seseorang ke posisi yang dapat mendorong narasi Why-nya itu.

In other words: Memiliki kemampuan cemerlang dalam How dan What akan melegitimasi Why kita di mata umum.

Misalkan contoh andalan Ustadz Elvandi: seorang arsitek muslim bisa jadi juara dunia dalam karyanya dan lalu dengan begitu akan lebih didengar ketika dia bilang karyanya terinspirasi dari kaidah-kaidah Alquran.

Contoh lain: seorang bos yang di-respect karena kecakapannya dalam mendorong performa perusahaan akan jauh lebih didengar ketika ia menolak praktik-praktik profit-oriented yang berpotensi merugikan rakyat kecil atau lingkungan, misal.

Keren kan ya. Butuh keterampilan menghasilkan buah manis untuk menjamin kepada dunia luar tentang kekokohan pohon.

Kasarnya, kata mentorku:

Resah itu bagus. Tapi lu belagu banget kalo punyanya resah doang. Mana dianggap serius ama orang. Landasi pake skill. Buktikan dengan relevansi.

Losing the Why

Sebagai si archetype aktivis masjid sejak SMA, aku rasa aku sudah sangat nyaman beroperasi di ranah Why. Biarpun sering “ecek-ecek”, kegiatan-kegiatanku terasa berarti. Translasi antara makna-dan-tujuan dengan si aksinya sangat direct.

Tapi sayangnya, selain soft-skill organisasi yang amat klise itu, aku tak begitu tahu kapabilitas relevan atau kapabilitas profesional yang aku tumbuhkan dari kegiatan-kegiatan itu. Why-nya (setidaknya bagiku) belum betul-betul diterjemahkan menjadi How-What yang relevan.

Jadi, berbekal faith-based Why yang sudah drilled in me semenjak awal nyemplung ke per-dakwah-an, sejak akhir Q2 2022 aku merasakan urgensi untuk beralih fokus ke arah pembelajaran How & What yang memungkinkan untuk membentuk seorang Rakean yang kapasitasnya berpotensi jauh lebih besar untuk memenuhi panggilan Why itu.

Wujud dari pemikiran ini yang paling menonjol adalah keberangkatanku ber-exchange gratis ke Amerika (membuka mata terhadap peluang karya) dan juga pilihanku untuk tidak terlibat dalam kepengurusan lembaga dakwah kampus. Logikaku waktu itu: Biarlah posisi-posisi di situ dipegang oleh orang yang lebih butuh pembelajarannya.

Transisi inilah yang mengantarku ke beberapa lomba, dunia student consulting, berbagai side-hustle serta side-apprenticeship, dan juga internship di eFishery yang klubnya membuatku menulis beginian ;D.

Yang aku rasakan?

Ragu.

Amat ragu.

Amat sangat ragu.

Selain karena aku bertransisi keluar zona nyaman, aku merasa bersalah (bin ngiri bin fomooo hahaa) telah “meninggalkan dunia masjid”. Aku menemukan bahwa hal-hal yang aku lakukan banyaknya terasa… nirmakna. Meski aku memang belajar banyak, aku menjadi mudah jenuh, mudah lelah, dan mudah bertanya-tanya “ini untuk apasih sebenernya?” (tenang senior-seniorkuh, episeuli sejauh ini fresh and meaningful kok! ^^)

Bukannya aku menyalahkan kegiatan-kegiatan itu ataupun orang yang memang menikmati, menekuni, dan menemukan makna di dalamnya (seperti Sang Mentor Jakarta). Hanya saja, aku menemukan bahwa aku memang orang yang menemukan sense of meaning dari kegiatan-kegiatan yang lebih jelas terlihat Why-nya. Lebih direct. Lebih ikhlas ketika kuberkata pada diri sendiri bahwa niatnya untuk ibadah.

Ini tentu pelajaran tentang diri sendiri yang amat penting: tau batas, tau kecocokan. Dan tau titik-titik yang rentan untuk kehilangan si Why. Jangan sampai keasyikan fokus pada How dan What membuat esensinya menguap begitu saja.

tertampar.

tersadar.

untuk apa?

ingat lagi untuk apa.

ingat apa?

ingat lagi untuk apa.

apa lagi?

ingat lagi untuk apa.

Intinya memang belajar tentang arah diri sendiri ke depan. Contohnya, aku tak bisa membayangkan hidupku dihabiskan hanya untuk meningkatkan metrik revenue suatu perusahaan sebesar sekian persen yang tak jelas impact nyata untuk dunianya apa. Dan aku akan menolak bila endgame-ku berujung pion korporat hampa rasa makna. Sebagai batu loncatan? Hmm, pertimbang-able lah.

Terlepas dari segala kesulitan dan keraguan, aku bersyukur telah diarahkan ke jalan ini. Dan ya, dasar-si-Rakean, memang butuh merasakan jalan berbatu hanya untuk memetik hikmah sesederhana satu kata: seimbangkan!

The Great Balance a.k.a. Takeaways

Benar sekali bahwa Why itu sebuah hal yang super long term. Butuh How & What yang kuat untuk mengantarkan seseorang ke posisi yang dapat mendorong narasi Why-nya itu. Tapi selain itu, butuh perhatian khusus untuk memelihara Why itu agar tetap se-Nyala awalnya.

Terdapat berbagai cara memelihara Why. Entah itu dengan memilih pengembangan kapasitas How-What yang mudah terasa purpose-nya (semoga efi tetap begini ya wkwk), dengan tidak sama sekali meninggalkan komunitas dan orang-orang yang mengingatkan akan Why besarnya, atau dengan menguatkan Why itu sendiri sehingga terlepas dari apapun kegiatannya ia bisa tetap berdiri kokoh.

Dan… Bulan Ramadhan di sini jadi momentum tepat untuk kembali membangun sistem-sistem yang memungkinkan api Why tetap menyala terang.

Selamat mengejar apa yang dikejar!

Why penting. How-What juga penting. Butuh start with Why, bukan stuck at Why. Tapi juga butuh keep the Why.

duh bosen juga ngetik why why why why why

bye bye