Tentang New York City, Kota yang Gak Pernah Tidur

Perjalananku Bersama “Ibukota Dunia”

Aku benar-benar sulit move on dari New York City.

Seumur hidup, aku pernah berkunjung ke New York City sekitar sembilan kali: dua kali waktu kecil ngikut ayah yang S3 di negeri sono (2006 & 2010) dan sisanya waktu exchange tahun lalu (2022). Alasan berkunjungnya pun beragam, dari sekadar mampir bersama keluarga atau pun mengurus administrasi di Konsulat Jenderal RI, hingga menghadiri red carpet film premiere atau pun sekadar menyempatkan jalan-jalan sembari transit menunggu bus/kereta ke kota berikutnya.

Ada kesan tertentu di NYC yang tak pernah kutemukan di kota lain — mari kita bahas.

Big City

Dalam dunia yang serba terkoneksi, siapa yang tidak tahu New York City? Dengan headquarters United Nations dan juga New York Stock Exchange, ia menjadi sentra hubungan diplomatik dan finansial dunia. Dengan jalan-jalan ikoniknya, ia menjadi latar dari berbagai cerita fiksi fantastis.

Akan tetapi, NYC tak hanya penting secara makro dan strategis. Ia juga prominen secara mikro dan kultural. Kota yang begitu besar ini berisikan 8,8 juta manusia, yang mana 36,3% darinya ternyata lahir di luar Amerika Serikat. Berbagai jenis manusia dengan demografi, warna, ideologi, dan juga tingkat rasa malu yang berbeda-beda mewarnai sudut-sudut kota. Aku sering tertawa melihat tingkah laku lucu dari perusuh dan pengamen di subway atau pun terheran-heran saat teman-temanku di-scam oleh badut dan aku dibagikan CD mixtape random dari rapper amatir di jalanan.

Aku tidak pernah menyaksikan ragam manusia yang se-diverse itu di satu tempat: beragam secara ekonomi, demografi, pendidikan, profesi… you name it. Ini menjadi an effective reminder bahwa setiap orang punya ceritanya masing-masing.

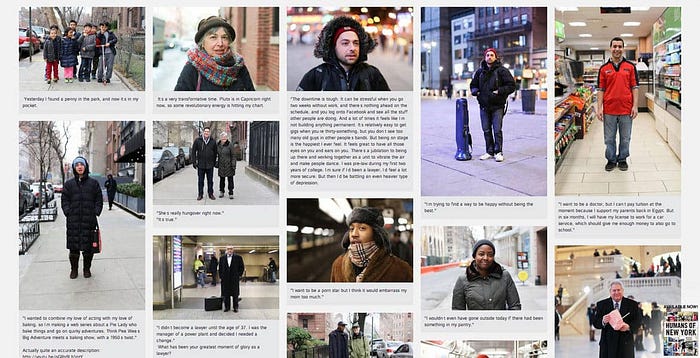

Dengan begitu, aku sangat senang dengan konten Humans of NY buatan sang fotografer Brandon Stanton, yang menampilkan cerita-cerita dari para manusia NYC yang begitu beragam.

Dari cerita-ceritanya, aku melihat bahwa para New Yorker — begitulah manusia NYC disebut — memiliki grit, kepercayaan diri, dan pace yang begitu berbeda dengan penghuni kota lain. Dan ini pula yang menjadi observasiku dalam langkah-langkahku di NYC karena kelihatan. Sang lokal yang cepat, cuek, dan proud berbeda sekali pembawaannya dibanding seorang turis. Menurutku lucu aja.

Lalu, dengan ragam manusianya dan kemasifan bangunan-bangunannya, menurutku sangat mudah untuk terasa begitu kecil dan nyasar di NYC. Tapi aku tetap menemukan kebahagiaan dan hikmah-hikmah kecil dari om-om penuh nasihat di masjid, penjual pizza by the slice dekat terminal bus, sesama turis nyasar, mahasiswa Columbia University, pengemudi bus yang begitu ramah (sarkas), keluarga kecil dari Subang yang kutemui random di Hell’s Kitchen, atau pun pengamen di tengah Central Park.

Serupa dengan Jakarta yang bagiku begitu kental dengan kesan “perjuangan hidup” dari para salarymen, New York City memancarkan aura yang sama, namun menambahkan pula dimensi “keberagaman”, “ketidakpastian”, dan “independensi” yang begitu kental.

Aku sebagai bocah menuju dewasa dengan segala pembelajarannya merasa bahwa ada sesuatu yang meresonansi dari kesan ini. This aura challenges me.

Big Dreams

What is the American Dream?

The American Dream is the national ethos of the United States, a set of ideals including representative democracy, rights, liberty, and equality, in which freedom is interpreted as the opportunity for individual prosperity and success, as well as upward social mobility for oneself and their children.

Amerika adalah negara yang dibentuk oleh pendatang — orang-orang yang mengejar kebebasan untuk bermimpi dan mencari kehidupan yang lebih layak. Ini dilakukan dengan penuh kesadaran akan pengorbanan yang menjadi keniscayaan — yang aku pun tahu dari cerita teman-temanku anak keluarga imigran yang lokal NYC.

Lalu apa mimpiku?

Berhubungan dengan New York secara spesifik mungkin tak banyak. Aku hanya berharap bahwa aku kelak bisa cukup “menjadi orang” yang dapat sekasual itu berurusan macam-macam ke sana (ceilah). Tapi itu mungkin mimpi untuk Rakean yang matang dan mekar.

Untuk Rakean yang rusuh tukang eksplor, aku masih ada hunger untuk menelusuri dan mengkhatamkan sudut-sudut spesial kota ini. Aku masih belum benar-benar melihat kehidupan seluruh burough di sana, belum betul-betul immersed dalam pengalaman ber-subway-nya, belum ikut-ikutan kegiatan komunitas, belum mengenali peta diaspora Indonesia, dan belum-belum lainnya yang entah akan suatu hari terjawab atau tidak.

Oh iya, secara khusus sebagai tukang nontonin konten (creative community di NYC gede banget), hal yang sayangnya gak pernah kulakukan dalam kunjungan ke NYC adalah rooftopping — mencari spot di gedung tinggi untuk memandang cityscape New York yang begitu ikonik, lalu tentu saja menggunakan kesempatannya untuk memotret gambar ruckenfigur ala-ala.

Rasanya menjadi salah satu mimpi untuk bisa pada suatu waktu mencari atap di NYC yang pas di tengah-tengah para pencakar langit itu — tak terlalu tinggi dan tak terlalu jauh, tapi pas — lalu duduk-duduk sambil membaca buku, mengambil foto, sekadar menikmati angin, atau barangkali berdiskusi kecil bersama seorang kekasih.

Apapun itu, NYC menurutku adalah kota yang paling merepresentasikan mimpi di era kontemporer. Dan simbolisme itu pun udah cukup untuk membuatnya amat menarik bagiku — dan bagi jutaan orang lainnya.

Big Problems

With all that being said, sejujurnya aku gak begitu suka NYC hahaha. Oke itu gak sepenuhnya bener sih, tapi gak jujur juga kalo aku bilang aku gak benci NYC.

Ia kotor, bau, tak nyaman, terkesan berbahaya — di antara beribu-ribu keluhan lain.

Tapi itulah NYC.

Satu artikel Medium ini mendeskripsikannya dengan apik:

You might love the city, but the city might not love you back. She’s not an easy girl — she’s unpredictable, elusive, and she’ll throw all kinds of challenges at you. On some days, she’s Chelsea: a sophisticated, artistic soul who loves art galleries and vintage shops and café-hopping. Other times, she transforms into Harlem, and you have to tip-toe around her to avoid rousing her anger. But you have to embrace even her flaws to be able to truly appreciate her beauty.

Ironis sekali bahwa terdapat masalah homelessness yang parah pake banget di ibukota finansial dunia. Ironis sekali bahwa permasalahan sampah dan hunian tak layak terjadi di tempat yang sama dengan forum-forum UN yang membahas SDGs. Ironis sekali bahwa hati sering dibuat mati oleh kota yang tak pernah tidur.

Tapi ironi-ironi serupa gak hanya terjadi di NYC.

NYC hanya mengamplifikasinya hingga ke proporsi tak wajar — dengan begitu kita sadar masalah-masalah itu ada.

Berbeda dengan masalah di Negeri Wakanda yang kemungkinan masih disikapi dengan tutup mata tutup telinga. Bagaimana penyikapanmu, wahai pemimpi?